第二章 张弦系统与音乐流派变化

张弦系统是钢琴结构中非常重要的一部分,它主要由弦列、铁架、背架、音板、弦轴板、马子构成。而其中,弦列、铁架的变化发展对于钢琴演奏、作曲的的影响相对较大。弦列的发展主要体现在琴弦的增加,音域的扩大以及琴弦排列方式的变化。铁架的发展主要是其材制、稳定性的进化、提高。

第一节 弦列初期的发展

钢琴诞生时的音域只有四个八度。之后,钢琴音域的扩展,极大地增强了音乐作品的表现力。这一点从贝多芬的钢琴奏鸣曲中就可充分反映出来。

据说,贝多芬( 1770 - 1827 )在他的一生中,起码使用过五台以上的钢琴。波恩时代,华德斯坦伯爵曾送给他一台钢琴( Flugel ),有人认为,这是奥格斯堡的斯坦恩制品,但详细情况不清楚。而后的维也纳时代的早期所使用的是瓦尔特制的钢琴,音域是 F 1 到 f 3 的五个八度。贝多芬使用这台钢琴写作 Op.2 到 Op.31 的奏鸣曲。

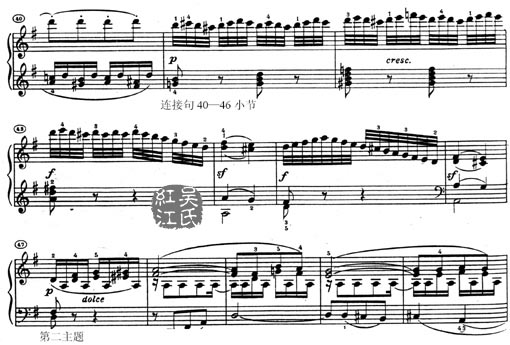

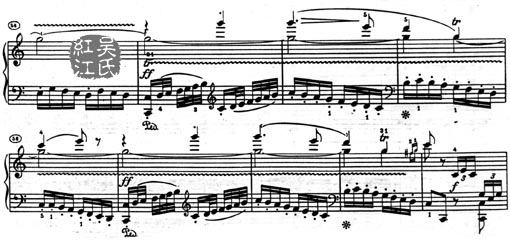

从这时期的作品中,我们可以发现一些奇怪的做法——在 Op.14-1 的奏鸣曲中,第一乐章再现部的第二主题后半部分,不自然地移到八度以下。如谱例 11 所示:

谱例 11:贝多芬《钢琴奏鸣曲Op.14-1》

又如 Op.14-2 的奏鸣曲第一乐章 中,和呈示部第二主题连接的音,最高音的运动不很自由,很像是头部被压制。见谱例 12 :

谱例 12:贝多芬《钢琴奏鸣曲Op.14-2》

这主要因为贝多芬所使用的乐器在音域上所受到的限制。也就是说,贝多芬当时所使用的钢琴,最高音是 f 3 ,如果有高半音的# f 3 的引,就能解决旋律自然流动的问题。由于缺少这一音,就无法随心所欲的实现,而只能以不自然的形态出现。

到 1803 年时,法国艾拉德公司赠送给贝多芬一台性能非常优异的钢琴,有 68 个键,音域从 F 1 到 c 4 ,五个八度加五度。他收到这台钢琴不久,就写了 Op.53 的“华德斯坦”奏鸣曲( 1803 - 1804 年创作)。在此曲的第三乐章,当我们听到连续敲打 C 大调主和弦的动机时,很容易想到贝多芬为了确定新乐器的感觉,陶醉在那丰富音响中的模样。在 谱例 13 中,我们可以先熟悉一下其主题动机,再来仔细看一看该曲中的主题在高声部七次出现时对高音 G 的敲打(谱例 14 —谱例 20 )。

谱例 13:贝多芬《钢琴 奏鸣曲 Op.53(“华德斯坦”)》

第一次出现高音主题(谱例 14 ):

谱例 14

第二次出现高音主题(谱例 15 ):

谱例 15

第三次出现高音主题(谱例 16 ):

谱例 16

第四次出现高音主题(谱例 17 ):

谱例 17

第五次出现高音主题(谱例 18 ):

谱例 18

第六次出现高音主题(谱例 19 ):

谱例 19

第七次出现高音主题(谱例 20 ):

谱例 20

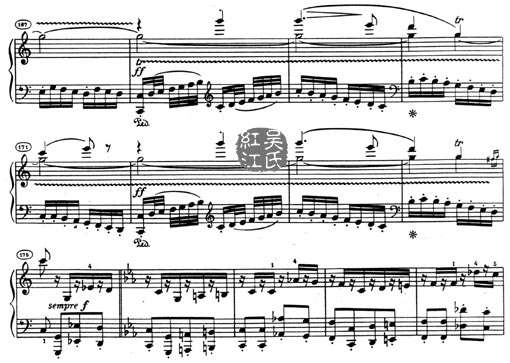

之后不久,他又写出 Op.57 “热情”奏鸣曲( 1804 - 1805 年创作),使用了其最高音 c 4 音。见谱例 21 :

谱例 21:贝多芬《钢琴奏鸣曲 Op.57 (“热情”)》

从 1818 年起,贝多芬开始使用英国布洛德伍德制钢琴。此琴的低音域又扩大了,有 C 1 到 c 4 的六个八度音域。在当时,这台钢琴在音域的宽度和力度的表现幅度上都是非常优异的。结果,在 1717 至 1718 年间,贝多芬写出了 Op.106 的“汉马克拉维亚”奏鸣曲的巨著。从此奏鸣曲的一个片断,即可看出在较为宽广的音域范围内,音乐流动更加自由、舒畅。如谱例 22 所示:

谱例 22:贝多芬《钢琴奏鸣曲 Op.106(“汉马克拉维亚”)》

同时,贝多芬还拥有另一台钢琴,是钢琴商人孔拉特·葛拉夫为他特制,然后租给他的。这台钢琴是考虑到已经重听的贝多芬,把琴盖面向弹奏者打开,每一个音的琴弦数目都增加,低音两根弦,中音三根弦,高音四根弦,用以增大音量。而现在,一般钢琴低音用一根弦,次低音用两根弦,中高音用三根弦。可见,当时的琴弦配制,远远超过了当今钢琴琴弦的配置,以适应当时贝多芬的作曲需要。

由于钢琴性能越来越进步,音域更宽了,音量更大了,表现幅度大增,贝多芬就顺应这样的趋势,完成钢琴音乐的伟大革新。在某种程度上讲,贝多芬对于钢琴奏鸣曲形式上的开拓与创新也得益于他所使用的钢琴的进步。同时,他丰富的创作灵感,也促进了钢琴新技术、新技巧的开拓。

十八世纪末,布劳德伍德重新排列了平台钢琴音板上木制马桥的布局,采用分离的低音弦马,并且提高了琴弦张力。音板设计的改变使钢琴高音增加了半八度; 1794 年时,低音区又增加了半个八度,达到了七个八度的音域。

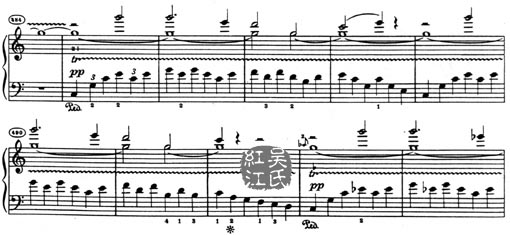

音 域 |

年 代 |

C——c 3 |

1726 |

C—— e 3 |

1778 |

C—— f 3 |

1720-90 |

C—- g 3 |

1783 |

G 1 —— f 3 |

1767-74 |

G 1 —— g 3 |

1788 |

F 1 —— c 3 |

1770-1804 |

F 1 —— d 3 |

1745 |

F 1 —— f 3 |

1773-1808 |

F 1 —— g 3 |

1788-1810 |

F 1 —— a 3 |

1792-1802 |

F 1 —— c 4 |

1797-1819 |

F 1 —— f 4 |

1816-45 |

F 1 —— g 4 |

1840 |

E 1 —— f 3 |

1774-87 |

E 1 —— c 4 |

1804 |

E 1 —— f 4 |

1832 |

D 1 —— c 5 |

1810 |

C 1 —— c 4 |

1812-14 |

C 1 —— f 4 |

1818-39 |

C 1 —— g 4 |

1819-45 |

C 1 —— a 4 |

1830-39 |

C 1 —— c 5 |

1823 |

A 2 —— a 4 |

1855- |

图 11 :钢琴音域变化年代表(库尔特·沙克斯根据八十三台钢琴所做的调查表)

第二节 铁架的发展

(注: 起初,钢琴的支架为称之为“支柱”或“骨架”,直至后来用铁作为其主要材质,称之为“铁架。”在此,一并概括为铁架的发展进程。 )

十九世纪初,作曲家对于钢琴性能的要求越来越高。生产带有灵敏可靠的击弦机的更宽音量变化幅度的钢琴,满足钢琴家所必须的快速复奏,成为当务之急。如此需求导致了钢琴材质的巨大飞跃。高张力的较重的琴弦已被采用。伴随金属回火技术的发展,制作出发出更大音量的更重的琴弦成为可能。钢琴低音区使用较重的铜丝缠弦,在中音区、高音区使用三根弦作同音弦组代替原先的双弦同音弦组,使得钢琴的表现进一步提高。

1808 年,斯特巴替恩·艾拉德( Stbastien Erard )发明了弦钮( agraffe )。它是一个有洞眼的黄铜钮,可以让每组同音弦组的弦穿过,有效地防止琴弦在弦槌强力地敲击下离开弦枕。具有同样功能的压弦条更多地使用在立式钢琴上。在这些改进的同时,音板制作得更厚密,以产生更丰富的音色,承受更重的琴弦施加给它的压力。

琴弦张力不断的增大,要求其它各部件(音板、背架、弦槌等)也必须更加牢固,以承受增加的压力、确保结构稳定。早先使用的木框架虽然增加了尺寸,也变得笨重,但承受能力还是不能令人满意。作为工业革命化身的铸铁成为新材料, 1799 年,史密斯开始使用铁质支柱。如图 12 所示:

图 12:1799年史密斯铁质支柱

1820 年,亚伦制的骨架,他试图通过增加架条的数量来增加其稳定性。如图 13 所示:

图 13:1820年亚伦骨架

1821 年,布劳德伍德开始尝试将平台钢琴将平行于琴弦的三根金属增固条增加至五根。同年,布劳德伍德钢琴上安置了挂弦板,并开始采用金属条与金属挂弦板联为一体,大大增加了其稳定性。

到了 1825 年,美国的巴布科克( Babcock )首次将全部分离的金属条焊接成为一个牢固的铸体,首次制成了一体的钢琴铁架。 到 19 世纪中叶,铸铁架被广泛接受。 1840 年,美国的切克英( Chickering )生产了第一块一体的平台钢琴铁架。 十九世纪七十年代,斯坦威( Theodore Steinway )将琴弦张力增至约 20 吨。终于,到了 1884 年,布劳德伍德的钢琴铁板的稳定性大大提高,与现代平台钢琴的铁板有很多相似之处。如图 14 、 15 所示:

图 14:1884年布劳德伍德钢琴铁板

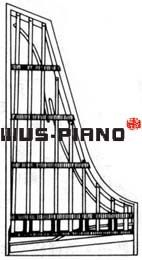

图 15:现代钢琴铁板

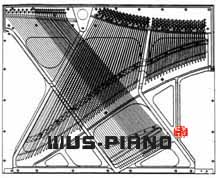

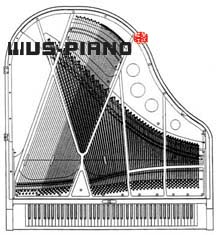

十九世纪四十年代的又一进步是把 平行弦列的扇状分布改进为交叉弦列,即:在平台钢琴上,中音、高音琴弦与钢琴的侧边近乎平行地张挂,低音弦在它们的上方呈交叉状从左前方至右后方张挂。虽然在 1828 年的立式钢琴就开始采用这一做法,但是在 1859 年斯坦威在平台钢琴上的这一做法无疑取得了巨大的成功,也成为了当今平台钢琴制作的固定模式。如图 16 、 17 所示:

图 16 :立式钢琴交叉弦列

图 17 :当今平台钢琴交叉弦列

正是铁板的变革使钢琴具有了增加音域、增强音乐表现力的可能。现今,标准钢琴都具有 88 个琴键,音域自 A 2 至 c 4 ,而 贝森多夫( Bosendorfer )的“琴王”琴甚至达到了 97 键的全音乐音域。我们可以想象一下,在如此宽音域的钢琴上,贝多芬将会作出什么样的作品。